Arte Experimental

Hilda Paz, Lejos de los gendarmes de este mundo - Argentina

CONSULTA/DIÁLOGO INTERNACIONAL

DEVENIR Y RENOVACIÓN DE LA POESÍA VISUAL-EXPERIMENTAL

Dia-Int/PoeVisExpCrit

Desde México: César Horacio Espinosa V.

En esta edición publico el primer conjunto de 16 respuestas-colaboraciones a la consulta-diálogo internacional “Devenir y renovación de la poesía visual-experimental” (con alrededor de 50 entradas hasta ahora). Para los interesados en la poesía visual y el arte correo les comento que en una edición anterior de la revista Escáner Cultural (n° 188) publiqué esta consulta-diálogo respecto al arte en el mundo actual y el devenir y perspectivas de la poesía visual-experimental y expandida.

AQUÍ-AQUÍ… El cuestionario propuesto forma parte de la celebración de los 30 años de las Bienales Internacionales de Poesía Visual-Experimental, iniciadas en 1985-86 en la Ciudad de México. De hecho, y crucialmente, más allá del temario propuesto esperamos todas las discrepancias imaginables, abundamientos y otros enfoques, todo lo creíble (e increíble), pero el objetivo básico es abandonar en todo momento el mutismo y la inercia que tienden a brotar bajo la preponderancia del Mundo del Arte (mainstream).

Lo importante es su participación, que celebraremos y publicaremos, agradeciéndoles si la acompañan con trazos, bosquejos o ayudamemorias: POESÍA VISUAL.

SOStierra 16

Acción: GOTEO (derrame en cuenta gotas…)

Espacio abierto a la acción

La complejidad cultural actual, entre las nuevas relaciones, como la robotización y los nuevos medios de comunicación, además de otros fenómenos tecnológicos, ejercen una fuerte presión sobre la sociedad. Y la lleva a perder, por instantes cruciales, su identidad, su propia construcción, su soberanía. Sus raíces, empobreciendo el crecimiento de su subjetividad y visión, sobre nuestro presente-futuro.

GOTEO… 16 tuvo una mirada crítica, sobre estas ilusorias distribuciones materiales del mercado, para no perder la conexión con la naturaleza y la calidad de vida de los habitantes de su territorio; sacando a luz las consecuencias ambientales, que acarrea la explotación del planeta. SOS tierra Goteo / 16 apuesta a la solidaridad, la acción y la poesía transformadora. Accionando juntos, creativamente.

Las acciones se presentaron en diferentes sitios de la ciudad de Bs. As. A partir del mes de abril en diferentes fechas. Puesto 86. Mercado San Juan – Pan y Arte – La revuelta, Boedo. Museo Guillermo Hudson. F. Varela.

DANIEL ACOSTA /Artista. Coordinador: Bs. As. Argentina

El Punto Ciego.

(HISTORIA DE LA POESÍA VISUAL ARGENTINA)

Final de siglo ¿y de la modernidad?

(Parte 4 y última)

Juan Carlos Romero, 2000

Este es un tiempo de monólogos, no de diálogos… Uno de estos temas comunes es el epílogo.

Hans Belting

Desde México: César Horacio Espinosa V.

Historizar la práctica artística es recrearla y refundarla

1916-2016… A cien años de que eclosionara el movimiento Dadá, en el refugio suizo frente a la I Guerra Mundial, hace ya tiempo que vivimos el logro de la meta dadaísta: la desaparición del concepto de arte vigente desde el Renacimiento, y junto a éste las ideas de cultura y humanismo burguesas prevalecientes hasta entonces.

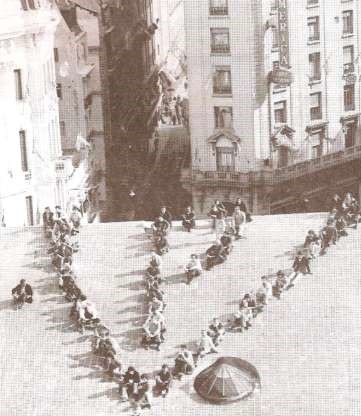

Luis Pazos, Arco y Flecha, 1973, de la serie Transformaciones de Masas en Vivo.

Viene al caso esta mención porque uno de los autores del libro que venimos reseñando aquí, El punto ciego (historia de la poesía visual argentina), Jorge Santiago Perednik, señala cómo uno de los más influyentes renovadores del arte experimental en Argentina, Edgardo-Antonio Vigo, hizo suyos los planteamientos tanto del dadaísmo original como del neodadaísmo de los años 1960-70.

“se podría proponer la tesis de que Vigo introduce el dadaísmo en la poesía (¿y también en la plástica?) argentina. En este sentido la correlación es perfecta: él es el más complejo de los primeros poetas experimentales y el dadaísmo es la más compleja entrada de la experimentación en poesía, en tanto cambia los parámetros tradicionales desde múltiples ingresos, algunos de los cuales se niegan entre sí.

Exposición "Obituary", MAC. Foto de Herbert Baglione, Bogotá, 2012.

Jorge Restrepo

Más sabe el Diablo por historiador que por Diablo….

Uno de los ejes de Engativá, dinámica localidad de Bogotá que cuenta con 1,3 millones de habitantes y que es modelo de desarrollo integral en Latinoamérica, es el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. http://www.mac.org.co/ Engativá crece alrededor del barrio que promovió y financió en sus inicios el sacerdote Rafael García Herreros, quien en su sabiduría social recibió la idea de fundar allí un museo de arte contemporáneo.

El curador del Museo, Juan David Quintero, es un historiador que abre las puertas de par en par, generando una continuidad entre la inmensa plazoleta que separa al Museo de la Universidad el Minuto de Dios. Esta plazoleta es a su vez la catalizadora de la vida católica en la iglesia del mismo conglomerado y la fuerza contemporánea y urbana que explota en el Museo.

salsita vs veneco pan. La pelea del siglo from oscar salamanca on Vimeo.

Conferencia de la artista sonora y compositora Cathy Lane

“Playing with Words: Spoken language as material for composition”

5 de enero a las 19:00 horas

Dr. Fernando Estenssoro, director(s) del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, tiene el agrado de invitarle a la conferencia “Playing with Words: Spoken language as material for composition” a cargo de Cathy Lane.

Cathy Lane es compositora, artista sonora y profesora en University of the Arts London, donde co-dirige CriSAP (Creative Research in Sound Arts Practice). Sus investigaciones creativas y académicas se centran en la palabra hablada, las grabaciones de campo y las memorias individuales y colectivas, desde una perspectiva feminista. Desarrolló el proyecto Playing with Words, que incluye un libro, cd y dvd en el que participaron más de 40 compositores, artistas y poetas. Además ha co-editado junto a Angus Carlyle los volúmenes In the Field y On Listening. El año 2013 publicó el disco The Hebrides Suite, que también ha presentado en diversas exhibiciones y performances.

La visita de Cathy Lane a Chile forma parte del proyecto Fondecyt Regular #1131136 “Samples y loops en la poesía contemporánea”, dirigido por Felipe Cussen, investigador y académico de IDEA-USACH. Esta actividad, gratuita y abierta a todo público, se realizará el martes 5 de enero a las 7 PM, en el Auditorio del Instituto de Estudios Avanzados, ubicado en Román Díaz nº 89, Providencia.

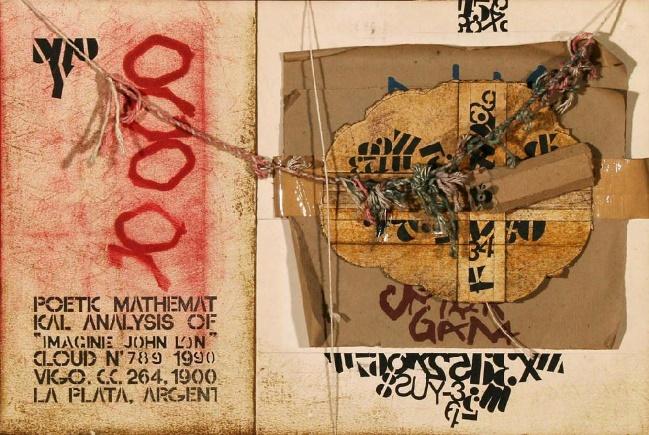

Fabio Doctorovich, Poema anamórfico.

EL PUNTO CIEGO.

Historia de la poesía visual en Argentina.

El fin del milenio: Paralengua y el siglo XXI

(Parte 3 de 4)

El archivo es en primer lugar la ley de lo que puede ser dicho, el sistema que rige la aparición de los enunciados como acontecimientos singulares (…) En su totalidad, el archivo no es descriptible, y es incontorneable en su actualidad.

Michel Foucault, Arqueología del saber

Los enunciados no son palabras, frases ni proposiciones, sino formaciones que únicamente se liberan de su corpus cuando los sujetos de frase, los objetos de proposición, los significados de palabras cambian de naturaleza al tomar posición en el «Se habla», al distribuirse, al dispersarse en el espesor del lenguaje.

Gilles Deleuze, Foucault

César Espinosa, desde México

Leandro Kats, Número S.

Emprender la historización de un capítulo de la práctica artística, en este caso la poesía visual-experimental argentina, implica darle un orden e introducirla en un archivo histórico. Lo anterior se compagina con otra circunstancia muy verídica: para dar su testimonio, para documentar con respecto a las acciones que ejecutaron o el desenvolvimiento de sus proyectos, algunos productores artísticos se ven llevados a la tesitura de desempeñarse como críticos e historiadores e intentar dar a la publicidad artística (en el sentido de Habermas) su respectiva trayectoria.

Sigue siendo un capítulo crítico en la vida artística y cultural de nuestros países revisar la compilación de acervos y colecciones por parte de los artistas, de algunos críticos y curadores. Es decir, el tema fundamental de la memoria colectiva sobre las propuestas llevadas a cabo por los mismos artistas o por colectivos ajenos al circuito del mercado o de la promoción oficial, esto es al mainstream artístico, sigue siendo problemático en estas primeras décadas de inicios del siglo XXI.

Por Enrique de Santiago

Me contemplo morir esta tarde la última / Bajo el sol las ortigas represan el cauce de esa luz.

(Extracto del poema: Siempre en Llamas)

Su nombre verdadero fue: Luis Sergio Cáceres Toro (Santiago 18 de abril de 1923 - 21 de septiembre de 1949) Poeta, artista visual y bailarín chileno, integrante del grupo surrealista Mandrágora.

With Energy Beyond These Walls - A System of Two Sculptures 1971

Imagen extraída de: VVAA, El ojo pensante, Catálogo Fundación Telefónica, 2009.p.34

El presente texto representa un extracto del segundo capítulo del ensayo Juan Downey y la energía invisible del Arte Sonoro chileno (título provisorio), que se encuentra desarrollando Ana María Estrada Zúñiga[i] durante este año 2015, gracias a una Beca de Creación del Fondo del Libro.

EL SONIDO COMO ENERGÍA INVISIBLE EN LAS ESCULTURAS DE JUAN DOWNEY

Por Ana María Estrada Zúñiga

El mundo cambia en función del sitio donde fijamos nuestra atención.

Este proceso es aditivo y energético.

John Cage “Para los pájaros”

Entre las décadas de 1960 y 1970, el artista chileno Juan Downey decidió llevar a cabo un gran número de esculturas que problematizan la relación de la obra con el espectador, principalmente aludiendo al feedback que se produciría entre estos. Las esculturas electrónicas y/o audiocinéticas son parte de dichas obras, a las que daré revisión a continuación utilizando las descripciones que el propio artista nos proporciona para poder analizarlas.

Considerando el evidente desarrollo e inclusión de la tecnología que implicaban estas obras, lo que me parece interesante en ellas es que proponen una dinámica de interacción en donde el sonido aparece como un elemento relevante, y en las que el proceso de trabajo se desenvolvió en lo que hoy en día llamamos una práctica transdisciplinar, aunque esto tiene su origen en el concepto de Intermedia,[1] el que incorpora también áreas que no son propias de las artes, como la ingeniería para el caso particular de las obras de Juan Downey que se revisarán en este texto. Por esto mismo es que me parece que en estas obras el artista se hace cargo del proyecto de relación Arte-Vida heredado de las vanguardias, y logra extrapolarlo al estado intermedio en que en ese momento y aún hoy en día se encuentra el arte contemporáneo, ya que no le interesa producir “objetos bellos” ni plantear una reflexión sobre la vida de las personas, sino producir objetos/máquinas que generen un modo de interacción y apelen a la conciencia. Como señalaba el propio artista:

Si me dieran a elegir, escogería la total inacción para mi vida entera. No obstante, persisto en la actividad de construir esculturas electrónicas, porque:

Su existencia o destrucción es irrelevante a la vida que hay en ellas.

Provocan que la gente juegue.

Hacen a la gente consciente de la enorme cantidad de distintos tipos de energía en el universo.

Son efímeras.

Esto forma parte de un nuevo desarrollo en la historia del arte: crear obras de arte que no deben durar mucho tiempo.

Plantean un problema para los coleccionistas de objetos artísticos.

Crean la ilusión de que el público puede participar en la obra de arte. De hecho seguimos siendo espectadores perplejos por el orden que hace crecer y moverse al mundo, aunque hacemos ver que determinamos lo que nos ocurre.

Es divertido hablar de ello con los amigos.

Imitan aspectos del movimiento en la vida.

El arte tiene más interés en pensar sobre las experiencias de la gente que en producir objetos.

Hacen a la gente consciente de las animadas relaciones entre distintas clases de cosas.

Gustan a los niños.

A veces producen una inversión de los fenómenos naturales […].[2]

Al leer estas palabras resulta claro el vínculo entre Downey y artistas de vanguardia como John Cage o el grupo Fluxus, y es en su propuesta escultórica-tecnológica donde esa herencia Arte-Vida anteriormente mencionada se expresará de manera más explícita.

Por otra parte, Downey buscaría repensar y reflexionar también respecto al rol del artista y la relación de la obra con el público, cuestión que será importante al momento de examinar obras de arte sonoro que de forma implícita provocan una relación diferente con el espectador o receptor de la obra, sobre todo si consideramos que el sonido corresponde a una energía invisible[3].

CONVOCATORIA 2016 "Género"

¿de que hablamos cuando hablamos de género?

¿Quienes pueden participar? Toda persona interesada puede participar enviando 10 paginas iguales, con textos, imágenes, etc....

El formato? Tamaño afiche, vertical (base 50 cm / altura 70 cm) Peso del papel? Liviano para un mejor montaje

Técnica: líbre

Cuando enviarla? Desde enero a Diciembre cada año

Donde enviarla? A: Revista Urbana // gabi alonso Dirección: Lavalle 1083 (cp1878) Quilmes, Buenos Aires, Argentina

Es importante que tanto el tema, como el tamaño y el peso del papel se respete.

EL PUNTO CIEGO.

La poesía visual en Argentina;

décadas cruciales: 1940-1960-70

(Parte 2)

Desde México, César Horacio Espinosa V.

Para continuar con la reseña-glosa del libro aún inédito, pero de próxima aparición, EL PUNTO CIEGO. Antología de Poesía Visual Argentina: de 7000 AC al Tercer Milenio, sus actuales editores observan que en 1996 existió la oferta de un editor estadounidense para publicar un libro sobre la poesía experimental argentina.

Este ofrecimiento fue muy del agrado del grupo de artistas y poetas Paralengua, los cuales iniciaron de inmediato el trabajo; entre ellos, Jorge Santiago Perednik, quien tomó a su cargo la etapa más antigua sobre la relación entre lo visual y lo escrito en lo que ahora es el territorio argentino.

Tres años después, aproximadamente, daban por terminada la obra. Pero ya entonces el editor había perdido el interés y el libro quedó en el limbo. Sin embargo, Perednik prosiguió los trabajos de la edición, que de las etapas antiguas lo llevó a desarrollar hasta las décadas de los 60 y 70 del pasado siglo.

REUDO ´15 ENCUENTRO DE RUIDO | CONTULMO - PUREN 2015

25 AL 27 DE NOVIEMBRE

Base Rizoma Nahuelbuta

REUDO es un Encuentro abierto que reúne anualmente a personas y colectivos que investigan, experimentan, desarrollan y exhiben proyectos diversos asociados al Ruido, concepto que incluye prácticas relacionadas a la Música Experimental, la Estética Sonora Extrema, los Paisajes Sonoros, la Experimentación como sistema de aprendizaje, la Cultura Libre, la Apropiación de Tecnologías, y el Conocimiento y Comportamiento abiertos.

El Ruido más que un género de música, es un sistema de existencia, es interferencia. Cuando nosotros cortamos los canales tradicionales, los afectamos, los transformamos, los adaptamos a nosotros, intervenimos, hacemos interferencia.

Un posible cambio hacia nuevas sociedades parte de la interferencia que transforma el mensaje doctrinario del establecimiento. Nos dieron música la hicimos ruido. Nos dieron sistemas y los hicimos tecnologías libres.

El Ruido no sólo es el sonido; más allá de él, lo usamos como medio de resistencia y transformación. Para esto proponemos un Encuentro de investigadores, artistas, creadores y activistas, quienes desarrollan ideas y proyectos dentro de la idea del Ruido, como comunicación y como alteración de un mensaje doctrinario (* las doctrinas son ideas y conocimientos dados como ciertos y únicos sin la posibilidad de cuestionamiento).

¿PARA QUÉ UN ENCUENTRO?

Hemos logrado construir alrededor del Ruido diversas comunidades a nivel latinoamericano y mundial, logrando intercambio de ideas, técnicas y experiencias desde posiciones remotas, hasta hace poco tiempo difíciles de superar, sin embargo la presencialidad y la proximidad física siguen siendo los ingredientes claves para la creación de comunidades reales.

Festivales y otras experiencias colectivas alrededor de la práctica del ruido han generado diversas posibilidades y probabilidades luego replicadas de muchas maneras, lo que demuestra su importancia y beneficio para un público reducido primero, quienes se reúnen, y un público amplio, después, por las implicancias que esta reunión puede volcar en la sociedad.

El Encuentro pone en perspectiva tres características de las nuevas visiones libres en este mundo: la movilidad, personas en tránsito permanente en apertura a culturas distintas y nuevas; el intercambio, que apunta a un compartir como alternativa a un competir e imponer; y la comunidad, como resultado de un trabajo colectivo dirigido a descubrir las similitudes y coincidencias como puntos de discusión y trabajo.

Un show sin sentido: La plaza, la trava y la pasta,

de La Coronta Teatro (Valparaíso, 2015)*

Por Carolina Benavente Morales

cbenavem@gmail.com

FRANCISCO SMYTHE

SMYTHE CONCEPTUAL

Por Paulina Humeres

SMYTHE “74 “77 en Galería D21 es un tributo a la memoria cultural de los años 70s en Santiago de Chile, rescate a uno de los Padres del Arte Conceptual de esos años.

En los años 70s Francisco Smythe realiza 5 series de trabajos, para esta exposición se han seleccionado 2 Series; “PERDIDOS” 1974 y “PAISAJE URBANO” 1977.

Serie: “PERDIDOS” 1974 es una serie de dibujos, cuyo tema eran noticias rescatadas de un periódico, donde en unas de sus páginas la dedicaba a personas extraviadas.

En esta serie Francisco Smythe comienza a hacer interactuar la imagen con los insertos de “escritura” … “tomaba de la prensa la imagen de una persona “perdida” – eran los años de los desaparecidos - y la transformaba en una metáfora de la situación política de esos años, llevando las frases extrapoladas de los diarios, escribiéndolas a mano, con letra set o instrumentos serigráficos”...

Como escribe el curador de la muestra en el catálogo, Justo Pastor Mellado “RETRATO DE ANA ROSA CONTRERAS. 83 años. No se sabe nada de ella desde el 11 de mayo de 1973. Cuando se extravió vestía falda gris y chaleco del mismo color. Tiene sus facultades mentales perturbadas. Se solicita que cualquier dato sobre su paradero sea comunicado… Francisco Smythe reproduce todos estos datos con lápiz grafito, a mano, calcando la tipografía del anuncio del periódico. Sobre la escritura copiada y calcada levanta la imagen, que termina con tinta.

Las distribuciones ya han sido prescritas: el grafito sirve para escribir, mientras la tinta para expandir la imagen; de todos modos, será vigilada y compelida a mantenerse dentro de los márgenes trazados por el grafito. En 1974 Francisco Smythe realiza una obra que afirma como punto de partida la foto–carnet, que norma la calidad de un sujeto subordinado a la regulación que lo separa de su trama de relaciones privadas y lo destina al servicio social del control del Estado.

Al “pasar la imagen en limpio”, lo que hace Francisco Smythe es “ensuciarla” mediante una operación sub/versiva de recuperación icónica de un sujeto extraviado;

…En 1974, en Santiago de Chile, no se había hecho público ningún ensayo sobre el estatuto de la foto-carnet. Francisco Smythe trabaja sus dibujos en ausencia de una teoría elaborada al respecto”… (fracción texto critico de Justo Pastor Mellado)